Por Diego Cazar Baquero / La Barra Espaciadora

@dieguitocazar

«Podría guardarme la rabia y la ira emplumada de mis imágenes, la violencia devuelta a la violencia y dormir tranquilo con mi novelería cursi. Pero no me llamo así, me inventé un nombre con arrastre de tango maricueca, bolero rockerazo o vedette travestonga»

Pedro Lemebel.

¿Noveleros? ¡Ni por putas! La fanaticada de Metallica en Ecuador no es novelera. No puede serlo porque nació en los garajes, así como los californianos.

Es que, durante los ochentas y noventas, en este país adorador de Jota Jota y de Pedrito Fernández, un roquero era algo así como un narco adolescente poseído por el demonio.

En el colegio uno aprendía a morirse de hambre para ahorrar el dinero de las colaciones y comprar pósters de la banda a la salida de clases, o los casetes piratas del Kill em’all, del Ride the lighting, o los acetatos del Master of puppets, del And justice for all (esa doble joya que traía uno de los mayores himnos del metal mundial que es One).

Cuando rondábamos los doce años, había que andar a escondidas de los viejos, que sufrían ante la amenaza de que sus hijitos no llegaran a ser “alguien en la vida”, hombres y mujeres de bien, profesionales exitosos, y terminaran convertidos en músicos fracasados y casados con el rock…

-¡Ya es-tás con e-sa bu-lla, no!

-(…)

-¿Guitarra? ¿qué estás, loco? ¡Primero consíguete un trabajo para que tengas plata y te puedas comprar tus pendejadas!

-(…)

-¡Ya madura, carajo!

No se podía ser novelero cuando, a costa de las adversidades, uno tenía que buscar estrategias de espía para enterarse de las novedades del grupo: que cómo murió Cliff Burton, que si Dave Mustaine habló mal de Kirk Hammett por haber ocupado su lugar, que si Lars Ulrich fue compañero del ñoñazo baterista de Maná, en Berkley… Eso sin contar con que las emisoras de radio de este puto país de curuchupas parecían enlatados de mariscos en veda. Como hasta hoy, pero más apestosas todavía…

En lugar de pasárnosla frente a la basura de la tele, con las novelitas para planchar que embobaron a las madres de entonces, había que conseguirse algún ejemplar de la Atahualpa rock, pedirle al pana migrante que se mande un ejemplar de la Rolling Stone y así saber un poco más de esos monstruos del thrash metal que nos habían destetado de la Onda Azul.

Había que ir a los conciertos de galpón y casa barrial, a Luluncoto o, en el mejor de los casos, a los de la Concha Acústica de la Villa Fláuer. Aguantar hasta el final del toque para hablar con los músicos ya revelados del yugo conventual de esta puta ciudad de gogoteros y corbata. Aprender en contra de la corriente.

En esa época, uno dependía de que el pana de algún otro pana con plata viajara a Gringolandia para traer algún video, algún disco original o un cancionero con las letras y los acordes de las canciones -y que ojalá quiera prestar el material para grabarlo, ya sea en el precario casete de audio Panasonic o en uno para VHS-.

Uno tenía que sacarse tiempo destinado a hacer deberes para reunirse con los panas y sacar al oído Fade to black en una guitarra de palo, apenas conectada al equipo de sonido de la casa de familia con un simple cable para micrófono. Había que subirle el volumen y simular la distorsión, cantar con todo el furor del mundo hasta que cayera la tarde y luego recluirse en las pesadas tareas colegiales, fingiendo ser un muchacho ejemplar.

Ser roquero en Ecuador implicaba desarrollar destrezas de guerrillero para lidiar con las requisas de los inspectores del cole, para que no nos confiscaran los walkman con los que escuchábamos clandestinamente el gran tesoro que era el sonido del bajo de Cliff, o aquella grabación en la que un aparentemente ebrio James Hetfield intenta cantar “I can´t remember anything, can tell if this is true or dream… y luego olvida la letra, se confunde, estalla en risas y celebra un presunto ensayo con tragos de por medio.

Ser roquero obligaba a esconder los cuadernos en donde, en lugar de tomar las notas de Física, hacíamos bocetos del logo de la banda con esferográfico azul…

Así, en estas lides de barricada, se erigieron figuras representativas de nuestro propio mundo metalero: monstruos criollitos como los hermanos Alex y Chin Fu O’ Dirlin, de Narcosis; como el Igor Icaza o el Paúl Segovia, de los Sal y Mileto… Y otros grupos como los Cry, de Ambato, los Basca, los Sobrepeso, los Sparta o los mismos Madbrain, quienes no habrían imaginado jamás que el pasado 18 de marzo serían teloneros de este cuarteto gringo al que siempre admiraron. ¡Puta, madre, cómo no va a dar orgullo verles a los bróderes ahí subidos, haciendo lo que los demás no pudimos hacer por pereza de ser diferentes!

Si Metallica hubiera venido a Quito en esos tiempos, habríamos dejado todo por ir a verlos y nuestros cuerpos aún jóvenes habrían soportado sin chistar las horas enteras que esta vez, ya cuarentones, nos hicieron padecer los organizadores. Sí, horas enteras ahí parados, como la pieza, sin siquiera poder echarnos un guaro en paz. Pero es que luego de haber esperado treinta y dos años para esto, había que sacar las fuerzas de la nostalgia, aunque las reumas y la escoliosis se nos cagaran de risa.

Ahora nos encontramos de nuevo los panas del colegio, ya entre ingenieros, arquitectos, periodistas y abogados, padres de familia casados una, dos o tres veces, con la guata crecida y la calvicie asomándose con su brillante ojo de cíclope, todos juntos después de tanto tiempo, haciendo el ridículo ademán de tocar el bajo que yace en la bodega de nuestro depar de cuarenta mil dólares.

-¡Puta, hermano!, solo cuando se muere alguien nos topamos… ¡o cuando viene Metallica!

-Que da casi lo mismo…

-¿Te acuerdas de cuando tocábamos Nothing else matters para la flaca, loco?

-Simón, pana, ¡si a mí me tocó vender el Baldor para comprarme el baúl de Metallica, y no me alcanzó ni para las vitelas!

Esta vez, en la misma Quito que nos veía como a delincuentes prematuros y con acné, nos sentimos identificados con Lars y con Kirk una vez más, pera esta vez es porque ellos también están quedándose calvos y se van arrugando. Gritamos “seek and… seek and destroy”, levantamos los cuernos de los dedos para corear “say your prayers, little one, don’t forget my son, to include everyone…”, pero al rato estamos afónicos, sin aire en los pulmones y con las rodillas molidas. Queremos poguear, agitar las melenas que no tenemos para alimentar al mosh, pero el círculo tribal nos expulsa como a tísicos.

Razón tienen los veinteañeros de hoy cuando nos acusan de creernos más que ellos. Para nosotros, Metallica dejó de componer después del Black álbum. Es verdad…

Nosotros ya crecimos y ahora podemos pagar una entrada de más de doscientos dólares a plazos, tenemos auto para ir y volver del concierto y desde nuestro smarthphone enviamos tuits lacrimosos y selfies para el féisbuk. Ahora somos alguien en la vida, mientras los greñudos estos de Metallica continúan dando vueltas por el mundo como adolescentes descarriados, tocando esa bulla que nos vuelve locos, con producción simultánea en tres ciudades latinoamericanas y millones de dólares a la bolsa por cada día de gira. ¡Unos completos fracasados!

Sin embargo, hay que reconocer que ellos tampoco son lo que eran. De los garajes de donde salieron han saltado al mundo del gran espectáculo, donde el rock edulcorado nos muestra el álbum de fotos sepia de un tiempo que ya no es. Lars, el calvito, conserva las pantorrillas de otro mundo para sostener el doble bombo de siempre, pero Kirk ya no pisa con tanta precisión los trastes de la guitarra y va encaneciendo. James canta igual que en sus mejores épocas, hace muecas de bad boy frente a las cámaras pero parece animador de un programa concurso en cadena abierta, cada cierto tiempo nos invita a votar:

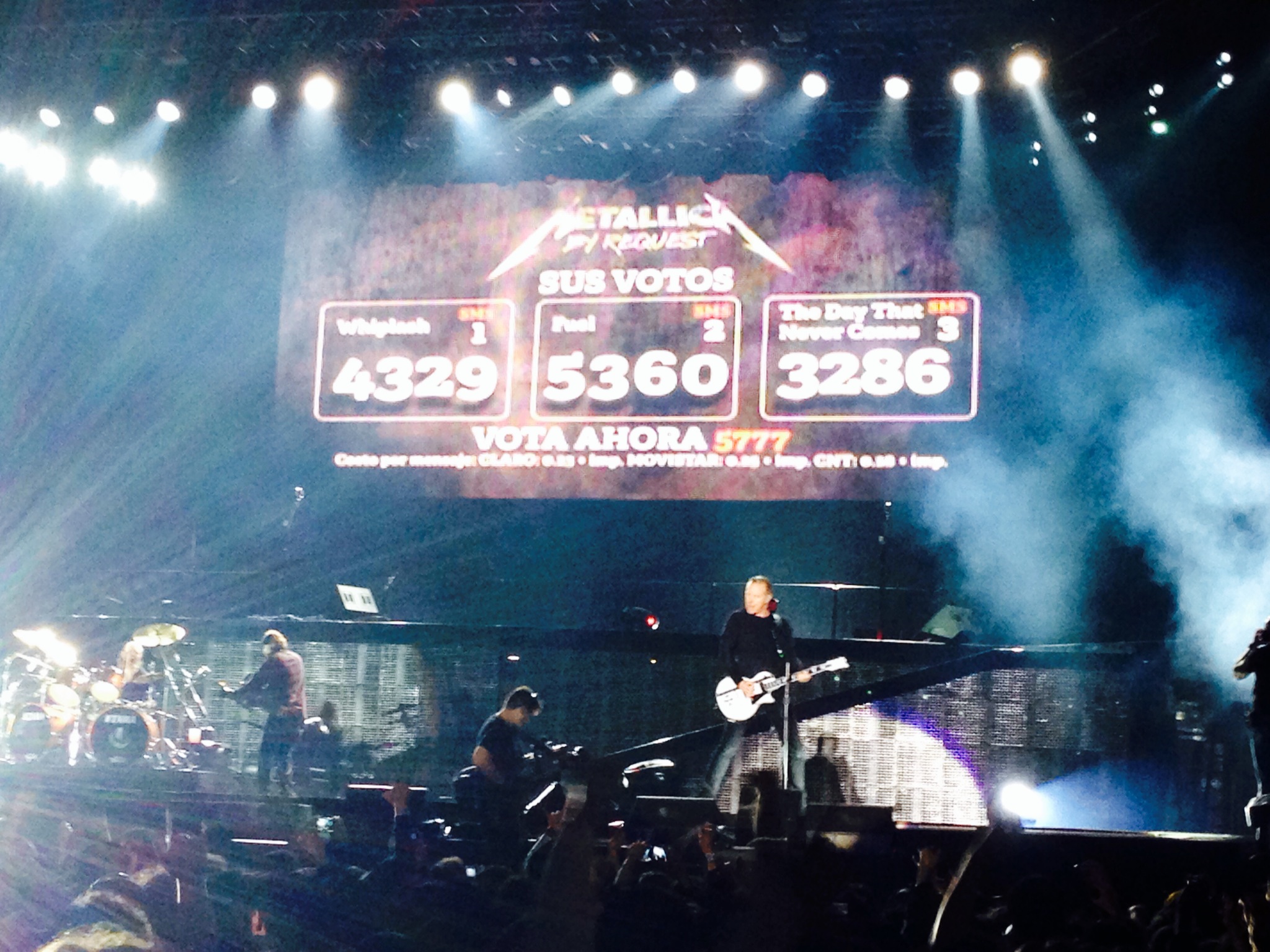

Are you votting? We’re waiting for your votes… Vote, vote vote! We wanna play your song! you wanna Whiplash? Fuel?

Y, claro, solo nos quedó votar, vía SMS, por la canción que quisiéramos escuchar como parte del repertorio: nuestra preferida era Whiplash, por supuesto. Y ¿saben qué? ganó Fuel, una canción que ya no nos pertenece como nos pertenecían Orion o Creeping death, himnos de nuestros años mozos.

Quizás todos esperaban a que envejeciéramos para traerlos a Quito… Acaso se trató de una conspiración para probarnos que el rock no era más que una ilusión, una iconografía nostálgica del espectáculo, como diría Lemebel… Al fin y al cabo, nos quedó también la sensación de haber vivido un concierto magnánimo, un hermoso funeral con lo mejor del thrash metal mundial y en honor a Cliff Burton.

Y esa sensación era también la de aceptar que hay cosas que no envejecen como nuestros cuerpos. Hay cosas que no mueren con el paso del tiempo. Metallica ya no nos pertenece a los de la leva de los sesentas y setentas, aceptémoslo. Hemos sido testigos de una parte de la eternidad y que baste con eso. Lo que vino después del Black album es otra historia. Pero, ¿noveleros?